C(h)œur, écho et Fugue

3ème journée de résidence.

Notre premier échange (où chacun a présenté où il en était de ses expérimentations) a servit de synthèse et a permis de choisir ce que nous livrerions à Yannick pour qu’il puisse enclencher son travail d’écriture.

Nous avons consacré un temps à la relecture de « l’écriture de soit » de Foucault, le texte dont j’étais partie pour fonder le projet de recherche. Il reste d’actualité aujourd’hui, malgré le long chemin parcouru depuis l’année dernière : notamment dans le fait que nous sommes passés d’une pratique d’archives sur des supports artificiels de mémoire qui permet un tri d’éléments disparates vers une pratique d’archives sur supports artificiels de mémoire modifiés par les flux (où le tri se trouve remis en question).

Cette question du flux, essentielle dans la gestion des stocks de données sur internet, disqualifie presque systématiquement la question du tri, du choix, du corpus à constituer. Comment rester acteur de l’(auto-)archivage lorsqu’on est face aux flux ? Est-ce même encore la question à ce poser. Ne vaut-il pas mieux organiser les flux que de tenter de les stopper ?

À la relecture du texte, Yannick pointe combien est étrange ce passage, où Sénèque souligne que de plusieurs voix disparates l’on passe à une seule voix (le flux ?) qui les intègre toutes en son sein. Ce sera son point de départ, et de la née l’analogie que l’on pourrait faire au chœur.

Il propose donc une « lecture performative » qui mettrait plusieurs voix en jeu, qu’il nomme « unités ». 1. Unité de temps. 2. Unité de lieu. 3. Unité d’action. Trois voix séparées, mais en un jeu.

Ces unités, je les envisage tout de suite comme miroir aux 3 écritures séparées (mais présente au sein du même dispositif) que Barthes décrit dans son analyse du Bunraku :

« Les poupées de Bunraku ont de un à deux mètres de hauteur. Ce sont de petits hommes ou de petites femmes, aux membres, aux mains et à la bouche mobiles ; chaque poupée est mue par trois hommes visibles, qui l’entourent, la soutiennent, l’accompagnent : le maître tient le haut du visage découvert, lisse, clair, impassible, froid comme « un oignon blanc qui vient d’être lavé » (Bashô) ; les deux aides sont en noir, une étoffe cache leur visage ; l’un ganté mais le pouce découvert, tient un grand ciseau à ficelles dont il meut le bras et la main gauche de la poupée ; l’autre, rampant, soutient le corps, assure la marche. Ces hommes évoluent le long d’une fosse peu profonde, qui laisse leur corps apparent. Le décor est derrière eux, comme au théâtre. Sur le côté, une estrade reçoit les musiciens et les récitants ; leur rôle est d’exprimer le texte (comme on presse un fruit) ; ce texte est mi-parlé, mi-chanté ; ponctué à grands coups de plectre par les joueurs de shamisen, il est à la fois mesuré et jeté, avec violence et artifice. Suants et immobiles, les porte-voix sont assis derrière de petits lutrins où est posée la grande écriture qu’ils vocalisent et dont on aperçoit de loin les caractères verticaux, lorsqu’ils tournent une page de leur livret ; un triangle de toile raide, attaché à leurs épaules comme un cerf-volant, encadre leurs faces, en proie, elles à toutes les affres de la voix.

Le Bunraku pratique donc trois écriture séparées, qu’il donne à lire simultanément en trois lieux du spectacle : la marionnette, le manipulateur, le vociférant : le geste effectué, le geste effectif, le geste vocal. La voix : enjeu réel de la modernité, substance particulière du langage, que l’on essaye partout de faire triompher. Tout au contraire, le Bunraku a une idée limitée de la voix ; il ne la supprime pas mais lui assigne une fonction bien définie, essentiellement triviale.

Dans la voix du récitant, viennent en effet se rassembler : la déclamation outrée, le trémolo, le ton suraigu, féminin, les intonations brisées, les pleurs, les paroxysmes de la colère, de la plainte, de la supplication, de l’étonnement, le pathos indécent, toute la cuisine de l’émotion, élaborée ouvertement au niveau de ce corps interne, viscéral, dont le larynx est le muscle médiateur.

Encore ce débordement n’est-il donné que sous le code même du débordement : la voix ne se meut qu’à travers quelques signes discontinus de tempête ; poussée hors d’un corps immobile, triangulée par le vêtement, liée au livre qui, de son pupitre, la guide, cloutée sèchement par les coups légèrement déphasés (et par la même impertinents) du joueur de shamisen, la substance vocale reste écrite, discontinuée, codée, soumise à une ironie (si l’on veut bien ôter à ce mot tout sens caustique) ; aussi, ce que la voix extériorise, en fin de compte, ce n’est pas ce qu’elle porte (les sentiments), c’est elle-même, sa propre prostitution ; le signifiant ne fait astucieusement que se retourner comme un gant.

Sans être éliminée (ce qui serait une façon de la censurer, c’est-à -dire d’en désigner l’importance), la voix est donc mise de côté (scéniquement, les récitants occupent une estrade latérale) le Bunraku lui donne un contrepoids, ou mieux, une contremarche : celle du geste. Le geste est double : geste émotif au niveau de la marionnette (des gens pleurent au suicide de la poupée amante), acte transitif au niveau des manipulateurs. (…) Le Bunraku (c’est sa définition) sépare l’acte du geste : il montre le geste, il laisse voir l’acte, il expose à la fois l’art et le travail, réserve à chacun d’eux son écriture. La voix est doublée d’un vaste volume de silence, où s’inscrivent avec d’autant plus de finesse, d’autres traits, d’autres écritures. Et ici, il se produit un effet inouï : loin de la voix et sans mimique, ces écritures silencieuses, l’une transitive, l’autre gestuelle, produisent une exaltation aussi spéciale, peut-être, que l’hyperesthésie que l’on attribue à certaines drogues. »

////

origine incertaine

filiation douteuse, mais qui n’empêche pas malgré tout une généalogie

liaison mal assurée

vie des mots comme vie aventureuse de voyageurs

bégaiements

reprises

///

voix

v1 = unité de temps = un bel été

v2 = unité de lieu = un château, une villa, une maquette, un parc, un jardin

v3 = unité d’action = v4 & v5 s’appellent, s’interpellent, se cherchent, se trouvent, se perdent

v4 = une femme

v5 = un homme

///

sommaire

Prologue

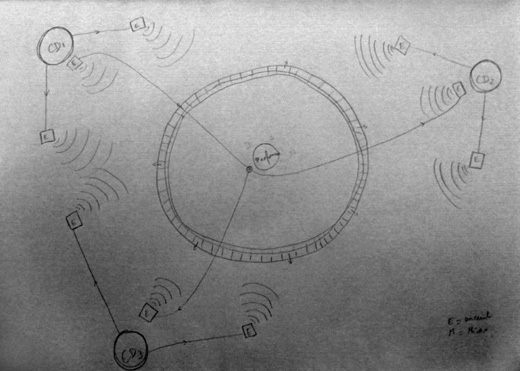

Schéma d’Alexander pour un dispositif possible pour la performance.

Prologue (texte en cours et provisoire), Yannick.

Il doit y avoir plusieurs manières de raconter cette histoire. Sans doute est-ce vrai de nombre d’entre elles, si ce n’est de toutes.

Mais ce n’est pas aux qualités du narrateur auxquelles je pense, ni aux équivalences qu’un récit peut subir dans le temps et l’espace, ni à ses variantes, et autres redéploiements ou ajustements. En disant qu’il doit y avoir plusieurs façons de narrer cette histoire, je ne pense pas non plus à la question des divers points de vue qui pourraient s’y exprimer, les différentes positions s’y affrontant correspondant au nombre des personnages. L’histoire devenant ainsi porteuse d’autres savoirs, d’autres impératifs.

Pour que cette histoire puisse être non seulement vraisemblable ou crédible, mais troublante, il fallait qu’elle soit vraie. Mais également qu’elle ne connaisse, ou ne possède pas de terme.

Il est bien possible qu’une histoire qui finie est une histoire finie, une histoire qui en a fini avec ce qu’elle avait a nous dire, avec sa puissance d’échos, son travail de résonnance qui accomplit une singulière manière d’habiter. Son point final se confond alors avec un fait.

En revanche, dire qu’une histoire n’a pas de fin, ce serait en quelque sorte lui donner carte blanche : elle se mettrait à disposition de tel ou tel conteur de son choix et, indéfiniment reprise, ferait à toute époque et en tout lieu qu’auditeur ou lecteur ne sache ou ne puisse, plutôt que jamais l’achever, toujours l’inachever.

Prétendre qu’une histoire ne devrait pas connaître de dénouement, ce serait la considérer comme une exposition. Un bel été, un parc, un jardin, une longue allée centrale, des pelouses, des massifs de fleurs, des arbres, des haies de noisetiers, un château, une villa, une maquette, les terrasses, les balustrades, les baies vitrées, la chambre verte, la chambre bleue, la chambre noire, les salons, la bibliothèque, une vieille dame, une cuisinière, une jeune gouvernante, un jeune homme de passage.

Une histoire qui ne buterait sur nulle clôture inventerait, au sens de rencontrer, encore et sans fin des rapports et d’autres relations entre chacun des divers éléments qui la composent et semblent l’organiser, du jeu, de nouveaux aperçus, d’autres complémentarités, des arrêts, des effleurements compatibles, des bifurcations comme des familiarités incommodes, du jour et des jours. Elle laisserait filtrer à travers les grilles de l’entrée principale des choses devinées, à peine distinguées, plus ou moins entendues ou déchiffrées. Une porte, qu’elle ouvre vers un mur, donne un mur plus qu’elle ne donne sur un mur, et alors, c’est à connaître, autorise une porte. Cette histoire, et c’est peut-être en cela qu’elle ne cesse de me convier, j’en pourrai dire, depuis que j’ai commencé à parler, que parlant j’ai nécessité de la redistribuer.