J’adore les titres. Ceux des livres, ceux des chansons, ceux des films, ceux des œuvres d’art.

Il y a les titres aux noms abrégés, que j’aime particulièrement : Le ravissement de Lol V. Stein, W ou le souvenir d’enfance. Et il y a ceux avec une temporalité d’années ou de saison, ceux avec des espaces, des lieux, ou les deux : 1984, 10 heures et demi du soir en été, Printemps, Wuthering Heights, Amrita, Solaris… L’année dernière à Marienbad.

Il y a les titres d’une longueur extrême, et ceux difficile à retenir, gratifiant même pour la mémoire : The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, And then Nothing Turned Itself Inside out, A Confederacy of Dunces, In Cold Blood: a True Account of a Multiple Murder and Its Consequences, Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, What Happens in Halifax Stays in Halifax, And if I don’t meet you no more in this world Then I’ll meet you in the next one And don’t be late, don’t be late…

Il y a les titres qui donnent les indications, et ceux qui sont opaques, qui gardent le mystère, ceux qui évoquent en un instant toute l’aventure de la lecture faite : La douleur, Ask the Dust, After Dolores, Fin de partie, Suspensions of Perception, Étant donné, Sa majesté des mouches.

Il y a ceux qui me font aimer les livres que je n’ai pas aimés (l’Aleph), et aimer encore plus ceux que j’avais aimés (L’invention de Morel).

Marguerite Duras surpasse tous les autres, avec Son nom de Venise dans Calcutta désert, et Détruire dit-elle.

Deux titres qui dirigent vers un ailleurs qui ne peut pas être formulé, un ailleurs sans personne, sans images en quelques sortes. Même Renais avec Je t’aime, je t’aime (un seul je t’aime aurait été tellement plat, la redondance me projettent directement dans le principe de boucle du film et à l’intérieur de la scène de la plage…).

J’aime les sans titres, j’aime les sans titres avec titres ou avec dates. J’aime les sans titres avec sous-titres, ou avec parenthèses explicatives.

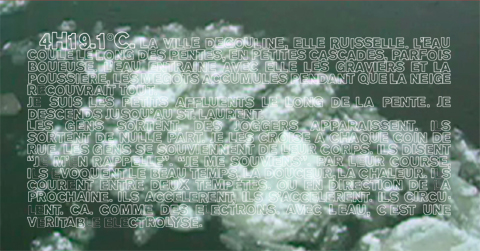

J’aime le titre Date Painting.

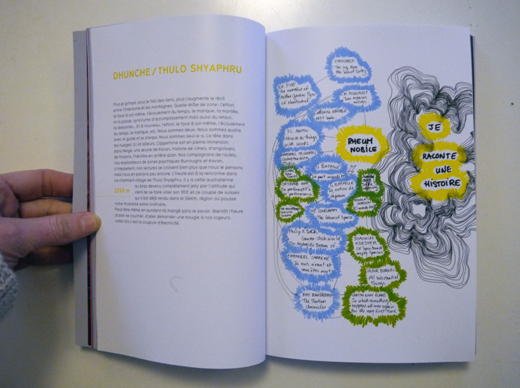

J’aime aussi donner des titres à mes projets, à la fois parce que cela coïncide avec la fin ou la naissance assumée d’un projet, et aussi car c’est un moyen de désigner, de marquer : My Life is an Interactive Fiction, Sweet Dream (Paris-Toulouse), Chambre-horaire. Autour de moi, les gens semblent partager ce plaisir des mots qui marquent, cachent ou révèlent : N’aître (Grégory), Rom.mor (Reynald), My Mind is a Primary Forest (Jocelyn), Plakatieren verboten (Joelle), NoGo Voyages (Stephane & Gwenola)…

Bien sûr, le moment où je donne un titre à un billet sur mon blog est toujours un exercice plaisant. J’aime aussi le mot titre, parce que dans mon dictionnaire il est coincé entre les mots titiller et tituber.

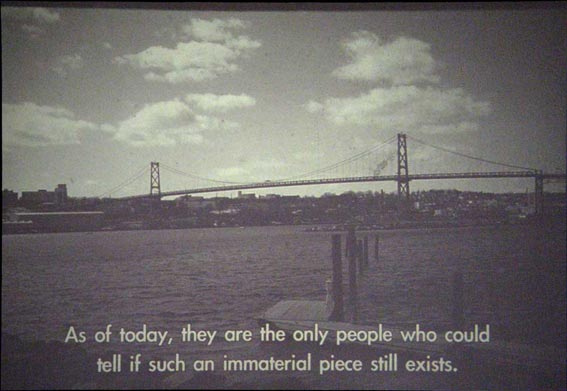

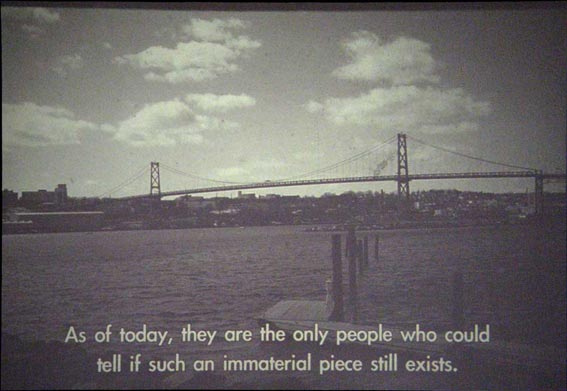

« What Happens in Halifax Stays in Halifax » (Mario GarcÃa Torres, d’après Robert Barry)