Générateur blanc

18h01.

Les bruits de marteau en bas dans la galerie où Alexandre installe son travail. 12 pas de la porte de ma chambre à la porte du Lab, 6 pas de la porte du Lab aux escaliers, 19 marches, 16 enjambées pour arriver sur le palier du premier étage. Si j’étends le bras droit, je peux activer l’alarme avant de sortir.

18h04.

Le bip-bip strident de l’alarme. 7 marches, 6 enjambées pour arriver à la porte sur le palier du rez-de-chaussée. Si j’étends le bras droit, je peux ouvrir la porte d’entrée verte.

18h06.

Les bruits de pas sur la neige fondue.

Sur la rive du St. Laurent

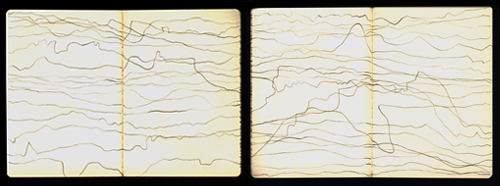

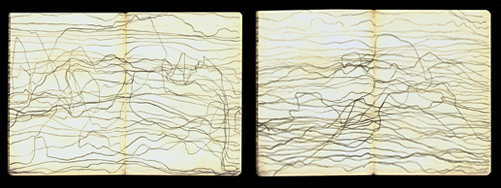

Dans ma tentative de résoudre les questions que je me pose sur les liens possibles (ou comment organiser ces liens) entre fuseaux horaires, quadrillage du temps et de l’espace, défilement, et paysage, je me rends à nouveau sur les bords du St. Laurent pour filmer, avec l’aide de Mégane. J’ai envie de réaliser une séquence fragmentée (type split screen) qui serait l’écho de la fragmentation de la glace sur le fleuve. Je rentre après quelques heures dans le froid, je commence par faire une maquette sur Photoshop, mais je suis fatiguée. Il est presque minuit… Je vais me coucher.

Générateur blanc

04h08. Dehors quand il ne neige pas, il gèle. C’est blanc et gris.

Dans le labo, tout est coi. Il y a des objets qui ont changés de place. Une pile de CD sur le fauteuil orange. Un appareil photos à la droite de mon ordinateur. Ma tasse de thé aussi. Les carnets de notes format passeport. Des notes de voyages donc.

Derrière moi – je me retourne – un gros carton par terre, à moitié ouvert, d’où débordent des billes de polyester blanches. De la neige artificielle. Il neige aussi dans le lab.

Cette neige synthétique et scintillante recouvre et protège, fait écran à ce qui se trouve en dessous. À droite, à côté, sur le sol, il y a une loupe. Une loupe grossissante, comme si on l’avait placée là sciemment, pour interroger les gens qui passeraient par là . Pour qu’ils étendent la main pour s’en saisir. Pour qu’ils s’accroupissent. Pour qu’ils se retournent rapidement pour voir qu’il n’y a personne pour les surprendre dans une situation un peu ridicule. Pour qu’ils dirigent la loupe vers cette neige factice et s’interroge : Pourquoi ?

Mais personne ne passe par là , il n’y a que moi.

Je me lève et me dirige vers la loupe, je m’accroupis. Je ne me retourne pas : personne ne passe par là . Oui mais si… Non personne ne passe par là , surtout à cette heure ci. Je ne me saisis pas de la loupe, je regarde ce qu’elle magnifie : La structure en nid d’abeille du revêtement de sol. Je n’avais jamais remarqué ce quadrillage. Je compte. Chaque plaque de ce revêtement est constituée de 130 nids dans sa largeur, et deux fois plus dans la longueur, soit – je prends ma calculette – soit 1040 nids. Il y a 3 largeurs de plaques dans le bureau, et 5 longueurs. Soit 15 x 1040=15600. Je foule tous les jours 15600 nids. Je remercie la loupe de m’avoir donné cette information, et je retourne à mon bureau.

c’est l’hiver !

c’est encore l’hiver dans le lab… Il neige.

C’est le printemps !

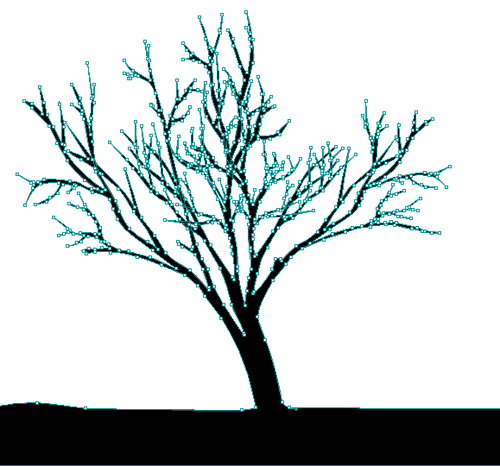

C’est aussi le printemps sur Illustrator : les silhouettes hivernales de mes dessins bourgeonnent…

Défilé

Sur le bord du St. Laurent, ça défile, ça dé – file, et à cet endroit précis, il est important que le mot filer prenne sa racine dans « couler », « s’écouler ». Et que les longs rubans de glace forment un filet.

Je regarde donc le fleuve défiler, se défiler devant moi, m’échapper. Comme quelque chose que j’aurais perdu. Ça s’éloigne. Ça. Plus vite que moi. « Ce phénomène, cette chose qui pourrait être là , ou peut-être pas ? ».

J’en fais l’expérience : je marche à côté et sans arrêt je suis dépassée. Je suis sur le bord, à côté.

Et puis ça tourbillonne, toujours dans le même sens, des petites galaxies glacées qui s’éloignent les unes des autres, se télescopent, s’évitent. Se détachent et se fragmentent.

Demain je prends le bateau pour passer de l’autre côté, pour être au dessus de cette mer de glace.

Défilement

Défilement

Un petit test pour un projet d’anim. Sur le paysage qui défile depuis le train entre Montréal-Québec, et sur le temps qui ici file à une vitesse incroyable.

J’ai ré-utilisé les mêmes calques pour cet essai > la suite demain…

Clash !

(Photos : David Cannon)

Je rencontre hier soir Sylvie Tossah, qui m’invite à assister à une représentation très inspirée… Celle du spectacle « Clash » d’Harold Réhaume qui se joue en ce moment à Méduse, Québec. Impressionnant spectacle qui met en lumière tout ce que compétition, séduction et désir immédiat peut avoir d’attachant ou de vain, bref d’humain…

La narration chorégraphique est soutenue par une bande son fluide et presque transparente – jamais illustrative – et par une lumière sans cesse sculptée : soit telle quelle, soit par les danseurs eux-mêmes. C’est un jeu avec une matière impalpable qui se déroule devant mes yeux, la lumière étant une métaphore des sentiments qui animent les danseurs.

À de nombreux moments, j’ai regardé ce spectacle comme si je lisais de la bande-dessinée (couleurs, formes graphiques et lignes…), mais dont le style se réinvente sans cesse : car aussitôt après que je me sois fait cette réflexion, on basculait dans une comédie musicale, puis un mime expressionniste, etc.

Et puis, comme si la versatilité et le tumulte du spectacle (expliqués après par son chorégraphe lors d’une discussion) contaminaient les environs, le temps change radicalement : aujourd’hui, tempête de neige.

Générateur blanc

06h09. Je me réveille. La lumière est partout. Par la fenêtre, la neige tombe. Elle a tout recouvert. La neige est partout, le vent souffle en rafale et soulève des grosses masses poudreuses, par paquet. C’est une tempête. Mes fenêtres sont à moitié bloquées. J’en ouvre une pour regarder dehors, le froid pénètre dans la pièce. Ce n’est pas désagréable… Je referme la fenêtre, ça suffit à dégager la neige. Dehors, le vent déplace ses masses d’un coin à l’autre, d’un toit à l’autre, d’une rue à l’autre. Je descends les escaliers et ouvre la porte d’entrée. La rue est déserte. Le souvenir de ce que je voyais par la fenêtre de ma chambre s’efface déjà , comme si au contact de cette neige réelle, lui aussi avait été recouvert d’une pellicule amnésique. C’est ce que j’ai devant les yeux qui compte, qui conte, qui raconte, et le son si caractéristique du vent. Avec lui, je suis consciente de mon propre rythme, mes expirations qui laissent un nuage devant moi.

Je remonte au lab. En courant pour ne pas perdre complètement ces sons.

Du vent. Dans le lab, le souffle des ordinateurs est immuable. Là encore le mugissement du vent n’est bientôt plus qu’un souvenir. Ma respiration devient à nouveau inconsciente, secondaire.

transi

La perte de données est toujours, bien que frustrante, intéressante. J’ai visionné ce soir le seul bout de vidéo qu’il me reste du St. Laurent en train de dégeler…

Les fragments de glaces y tourbillonnent et sont emportés vers le fond pour refaire surface diminués… Et remplacés rapidement par d’autres morceaux.

Jolie métaphore…

Générateur blanc

02h40. Après la neige, les pelleteuses. Dans la nuit, je sors. La nuit est déserte, la rue est désertée. Les bruits et les lumières floues des pelleteuses. Au bout de la rue, c’est le règne des machines. Un ballet rythmé de bip-bip. De gros tracteurs CAT, aux formes de type science-fiction. Ils se succèdent très efficacement. Presque cyniquement, les machines repoussent la nature sur le bord de la route. Les paquets de neige sont stockés là , sur le trottoir. Les machines font de la place pour le passage des machines. Les piétons creusent leurs propres tranchées, étroites, en plusieurs passages, et la neige stockée devient une ligne de démarcation physique entre deux univers temporels. Celui de la lenteur obligée, et celui de l’impatiente.

Je marche jusqu’au complexe Méduse. Je ne croise personne. Je lève les yeux vers le ciel : la neige tombe toujours. Je ferme les yeux. Je les ré-ouvre : les bretelles d’autoroute se rejoignent toutes en ce point…. Elles ressemblent effectivement à une méduse avec sa tête, de long bras.

Avis de tempête

citation

« … J’ai recours aux mots parce qu’ils vont vers le spectateur pour lui parler. Les mots viennent de nous. Ils ne sont pas étrangers. Ils comblent l’écart qui sépare le spectateur de l’œuvre. Quand je lis les mots, quand je lis un livre, c’est presque comme si l’auteur me parlait. On dirait que la page se déroule à haute voix devant moi. Qu’elle me parle. Les mots ont beau être imprimés, c’est comme s’ils m’adressaient la parole. »

(Robert Barry).

Générateur blanc

Je poursuis ma route dans le lab. En direction de la porte se trouve une table où s’entassent bols et tasses à thé et café, vides ou pleines. On y trouve aussi un paquet de mouchoirs de ceux qui ont servis à envelopper les vis de mon ordinateur lors de son autopsie.

Encore quelques pas. Je dépasse l’ordinateur avec le scanneur et l’imprimante. Je tourne la tête. Je referme la porte, j’avance dans le couloir vers ma chambre. La voilà .

Générateur blanc

02h46. Il est tard. D’abord il y a le fauteuil orange, celui que j’avais vu sur le site. Le site qui m’a conduit ici. Juste à côté du téléphone. Puis viennent les rangées d’ordinateurs. Là où je suis assise. Je regarde autour de moi : en hauteur il y a deux vasistas que je n’avais jamais remarqués. Mon regard poursuit sa route : l’étagère avec les manuels techniques. Le mur peint en bleu canard.

Puis la table pour bricoler et rapiécer les ordinateurs. Enfin un tas de matériel – enceintes, pieds, câbles – disposé par terre jusqu’à la porte du placard étroit où sont entreposés les caméras, appareils photos. Je me lève pour aller voir, des rangées de câbles suspendus à des clous, quelques cartons fermés sur un sol recouvert de planches en bois, du sapin.

Le lab, le soir. Le ronronnement et la chaleur des ordinateurs. je viens m’y réfugier après la journée. Ainsi parfois j’y retrouve ma solitude avec plaisir. Après la pluie et le brouillard. Après une longue marche pour oublier la disparition. Une disparition ridicule et aussi peu tangible que celle de ma propre mémoire.

Perdre des données, c’est perdre une de ses parties extensibles… J’ai perdu un peu de mémoire. Je suis donc ce soir en deuil de mémoire. De mémoire morte.

Comment oublier ce qui a disparu ? Les efforts pour la retrouver sont-ils justifiés ?

Les efforts d’aujourd’hui pour retrouver ma mémoire constituent eux aussi de la mémoire. Ça s’accumule ou bien cela prend-il la place de ? Qu’est-ce qu’il reste ?

Par exemple. Le seul souvenir que j’ai de cette journée, c’est le parc entr’aperçu par la fenêtre embuée du bus.

Générateur blanc

La chambre blanche, c’est tout d’abord un bâtiment en briques rouge foncé, qui se situe à l’angle de deux rues calmes. L’une d’entre elles monte un peu. Des portes et d’immenses fenêtres entourées de vert. De loin on remarque tout de suite l’inscription un peu effacée, échappée d’un décor de Western : Heel & Co. Quebec… Limited. Je rentre pour la première fois par la porte de la façade principale, que j’utiliserai presque tout le temps. Rarement celle du côté. L’entrée donne accès sur la gauche à la porte de la galerie, une vaste surface vide lorsque j’arrive.

Sur la droite, par la vitre de la porte, on aperçoit la bibliothèque, les bureaux avec sa grande table au centre de la pièce. En face, les escaliers en bois gris conduisent aux chambres, à la chambre. Ma chambre au premier étage. Avant d’y arriver, il y a une porte fermée à clé. La clé est dans la poche de mon manteau, accrochée à un porte-clés rose fluo. On me l’a donnée quand je suis arrivée.

Visite au musée des beaux-arts de Québec

L’engin. Une très belle pièce de Michel de Brouin.

C’est intéressant de voir comment le 11 septembre a questionné l’art actuel, et combien se sont emparés du sujet. Je ne sais toujours pas si cette relation artiste-11 septembre est toujours honnête. Il s’agit surtout d’une relation à l’image et non pas à l’événement lui même. Et l’on peut appréhender l’un sans l’autre. Michel, lui, a choisi de parler de la relation à l’image, dans ce que l’image est censée prouver :

La pièce est en effet une “pièce à convictionâ€, qui est systématiquement prise d’assaut par les enfants. Tout au long de ma visite, ils ont joué le rôle de révélateur de l’esprit ludique de l’œuvre, mais aussi d’instrument de la volonté assumée et efficace de parler du détournement, et du point de vue. Et ici la question du point de vue est importante. Littéralement. Si l’on entre par un des accès de la salle, on se trouve face à un gros Å“uf policé avec des petits trous décoratifs… Par l’autre accès, on se trouve face à un réacteur d’avion. 2 versions cohabitent dans un même espace.

Générateur blanc

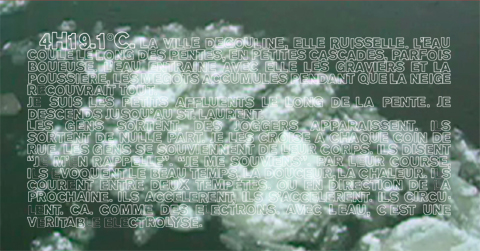

14h19. 1°c. La ville dégouline, elle ruisselle. L’eau coule le long des pentes, en petites cascades, parfois boueuses. L’eau entraîne avec elle les graviers et la poussière, les mégots accumulés alors que la neige recouvrait tout.

Je suis les petits affluents le long de la pente. Je descends jusqu’au St. Laurent.

Les gens sortent. Des joggers apparaissent. Ils sortent de nulle part. Je les croise à chaque coin de rue. Les gens se souviennent de leur corps. Ils disent « je m’en rappelle ». « Je me souviens ». Par leur course, ils évoquent le beau temps, la douceur, la chaleur. Ils courent entre deux tempêtes. Ou en direction de la prochaine. Ils accélèrent, ils s’accélèrent. Ils circulent. Ça. Comme des électrons. Avec l’eau, c’est une véritable électrolyse.

La ville prend un nouveau visage. Sale, plus rugueux, plus angulaire, mais plus net.

Google Clouds, la suite

Une petite animation, à mettre sur le compte du détail (Hors Série incident.net) en parallèle à mes interrogations sur Google Earth/les fuseaux horaires…

Générateur blanc

J’entends les sirènes du bateau. Une, deux, trois fois. Ou alors ce sont les sifflements du train ? Quatre fois. Tout à l’heure, au bord du St. Laurent, la sirène du ferry était similaire.

Ça, et le bruit de la glace qui craque, presque facilement, à son passage. Je n’ai pas eu le courage de monter à bord pour la traversée. J’avais froid, envie de rentrer.

Mais, je ne bougeais pas. J’étais hypnotisée. Fascinée par les tonnes de glaces charriées par le fleuve.

Un flux continu. Des milliers de fragments bleutés passent devant moi à grande vitesse. En tourbillon, des blocs plats qui se brisent et coulent pour remonter plus loin, affaiblis, diminués, nettoyés. Puis peu à peu disparaissent, et laissent leur place à d’autres bouts qui dérivent.

Générateur blanc

Il neige. Le ciel est blanc. Le ciel est gris clair. Le ciel est jaune. Sur le toit en face, la neige gelée se recouvre d’une pellicule de neige fraîche. Plus blanche, plus plate. En tombant sur le toit, une légère fumée : la neige dévoile un courant d’air chaud qui sort du mur de brique à droite. Ça tombe sans arrêt. Et de plus en plus fort.

Le tuyau rouillé fonce sous l’effet de l’humidité. Je dois me pencher un peu pour le voir. À chaque fois que je me penche je perçois mieux la neige, par contraste, sur le mur gris de gauche.

Je remarque que des câbles électriques passent à hauteur de mes fenêtres. Des câbles noirs, épais. La neige s’accumule sur le dessus, et ils en dégoulinent de gouttes d’eau.

Ça, c’est ce que je vois au premier plan. Ensuite, il y a un empilement. Une perspective étriquée et rassurante. D’abord, il y a le bâtiment récent en brique et sur sa gauche le toit plat, avec le tuyau. puis une haute cheminée, le toit d’une petit maison, avec une minuscule fenêtre qui supporte une antenne. Dans le fond, frontalement, le haut d’un immeuble avec ses 2 portes entourées de fenêtres qui donnent sur un balcon. Puis un bout de building de couleur claire. Et enfin, la perspective finit par une masse sombre. Des fenêtres horizontales. Des bureaux ? En cette fin d’après-midi, il y brille quelques lumières.

La neige s’intensifie. La fumée aussi. Le silence de la neige. Pas un bruit de pas. Pas un son de voiture.

La nuit tombe prématurément. Je m’en aperçois à cause de reflets orangés qui commencent à s’agglutiner sur ma vitre. Ma vitre devient un miroir sans tain où je distingue mon rideau de douche, le frigo et la lueur du plafonnier.

Et puis, la pièce commence à se rafraîchir.

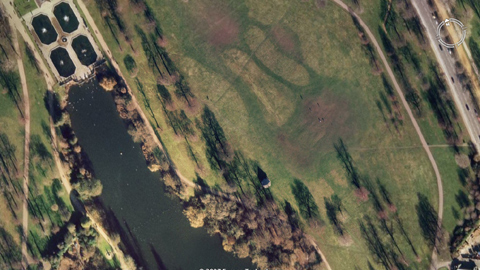

Google clouds

À la recherche d’idées pour le protocole qui structurera mon générateur de textes, je tourne en rond. Je regarde les fuseaux horaires, les explications à propos du temps, les heures, les jours, les règles, etc. Tout est si aléatoire, si adapté, je finis par ouvrir Google Earth, comme si cela allait me donner de l’inspiration. Je cherche Québec, je me perds au Groenland, où m’attirent les textures neigeuses, puis je fais basculer la terre, la tête en bas, l’est à gauche, et hop, me voici maintenant à aux États-Unis. À New York, au vu des dizaines de nappes de pique-nique qui s’étalent près du « conservatory » de Central Park, c’est l’été !

Je remonte vers Montréal, je trace à la souris le trajet que j’ai parcouru. Je continue vers Québec, je grossis l’image, pour voir lisiblement l’endroit où je me trouve actuellement. Ma recherche de protocole est bien loin déjà … J’observe Québec. Ce sont les détails qui retiennent mon intention. Le bateau dont la trajectoire trace une ligne sur le St Laurent, les quelques nuages éparpillés.

On a gardé quelques nuages, les bateaux, les vaches, certaines ombres dramatiques…

De manière générale, pour une meilleure lisibilité, la plupart de ces choses ne subsistent pas sur la carte : il n’y a pas un seul nuage quand on est au-dessus de New York, de Paris… Pourtant, comme quelques signes champêtres, ils persistent autour de Québec, où dans des zones moins peuplées.

Même au-dessus de Hyde Park à Londres, pas un seul nuage. Juste quelques promeneurs. Le parc a des allures fantomatiques… Les arbres sans feuillages (ici c’est la fin de l’automne) projettent d’immenses ombres sur la pelouse…

C’est une représentation bien étrange de la Terre que j’ai sous les yeux. Très subjective finalement, avec ses propres clichés… Presque un jeu vidéo.

Qui décide quelles images seront incluses dans Google earth ? Lesquelles seront rejetées ? Quel est le quota de nuage acceptable ? Existe-t-il un protocole pour le choix de celles-ci ? Si oui, lequel ?

Je ferme le logiciel et retourne à mes recherches…

1&2. Québec

3. Central Park, New York

4. Hyde Park, London

Générateur blanc

10h du matin, ici. 16h en France.

> midi ici, 18h en France.

Un post-it qui traîne sur le bureau.

Générateur blanc

Vers la porte. L’interrupteur vers la droite, 2 boutons, l’un relevé, l’autre baissé. Puis sur la droite le portemanteau, un vêtement de pluie. Il était déjà là quand je suis arrivée. Avec un sac à commission, un parapluie. Puis il y a les choses que j’ai suspendues. Mon manteau, vert. Mon bonnet et mon écharpe, blancs tous les deux.

Sur la droite encore.

Le balai, la poubelle, le frigo qui n’est qu’un bruit dans la pénombre. Mon sac à main obstrue le passage.

Sur la droite encore.

La salle de bain. Je rectifie. La salle de douche. Un petit meuble en bois avec des tiroirs. Je n’ai jamais ouvert ces tiroirs… dans le premier tiroir, quelques médicaments, dans le deuxième, une éponge, celui du bas est vide. Un petit meuble en bois où poser ses affaires. Un miroir. Le paravent en bois, à trois panneaux, qui sépare les deux pièces. Le tapis de bain beige. Le rideau de douche orange. Tout a une couleur ! Tout objet possède une couleur. Sur la tablette, les draps de bain blancs et bordeaux. Sentent-ils bon la lessive ?

Oui ils sentent bon la lessive.

Les blancs sentent plus que les bordeaux… La texture des draps blancs retiendrait-elle mieux les odeurs de lessives ? Non, ils n’ont pas été lavés en même temps.

Ou bien ils sont plus vieux que les autres ? Non, on ne dirait pas qu’ils sont plus vieux.

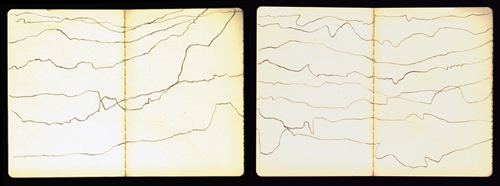

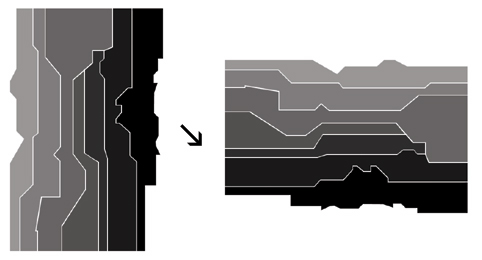

Ligne d’horizon

Dans le train entre Québec et Montréal, tempête de neige. Tout est blanc. Et si je suis surprise par l’aspect sauvage du paysage, je le suis encore plus par son aspect graphique, et le peu de lignes que ce paysage comporte. La plupart du temps, deux ou trois lignes fines, sombres entre le ciel blanc et la terre blanche. Elles forment des bandes, elles délimitent des zones, des fuseaux. Des interstices qui séparent deux espaces différents mais de même couleur.

J’essaye de les appréhender, les saisir, linéairement.

Par groupe de deux ou trois. À mesure que ça défile.

3 pages / 24 pages

Bagel Time

Générateur blanc

20h40. -22°c.

Dehors tout est noir, déjà .

Dedans, la lumière électrique.

Deux interrupteurs. L’un pour les éclairages de la cuisine, l’un pour les spots côté chambre. Deux zones, déterminées par l’électricité. Un circuit, dehors et dedans.

Les reflets sur le plancher.

Générateur blanc

Je parcours le studio. En deux étapes : dix enjambées de long, six de large… un peu plus de 60m2 ?

Sûrement deux fois plus haut que moi, environ de 3 mètres de haut ?

Six persiennes, cinq d’entre elles fermées, une remontée, la deuxième en partant de la gauche par rapport à la porte. La troisième en partant du mur opposé. Celle qui est à droite du lit. Celle qui est à gauche du bureau. Celle qui se situe sur le mur Est.

La porte ouverte, la porte entre-ouverte, la porte que je referme à nouveau.

Paysage temporel

Générateur blanc

Je me réveille. La lumière est déjà franche : six fenêtres. Deux au sud, quatre à l’est. Malgré les murs jaunes et orangés, la pièce est blanche. Par les persiennes, le ciel bleu. J’ai encore dormi en travers du lit, sa grandeur le permet. Un peu perplexe, je souris. Ah oui, je suis ici. C’est ma semaine d’adaptation : le froid et l’espace, 2 éléments auxquels je ne suis plus habituée. Le lit, le bureau, les deux lampes vertes, le canapé bleu, la table avec 4 chaises, l’évier en plastique, l’énorme cuisinière, le meuble de cuisine en bois, le sol brun, une armoire, la table basse, le fauteuil, un ventilateur débranché. Un vieux réveil matin, General Electric, 07:04. Le bruit du frigidaire. Irrégulier, intermittent, discontinu.

J’ouvre une des persiennes. Tout est immobile. Quelle que soit l’heure, tout est immobile. Les toits plats, les cheminées et le tuyau massif rouillé. La neige. Laiteuse, transie, figée. -32°c.

Ça débute, ça commence, je reviens à moi, je redeviens consciente : je redeviens moi. Très rapidement, je suis réveillée.

Ennuyeux les générateurs ?

« Oh my god, if you think these are boring to look at, can you imagine how boring they are to paint »

(F. Stella)

Horloge parlante

Mes recherches me mènent sur le site du laboratoire national de métrologie et d’essais

… J’aimerais inclure l’horloge parlante dans mon générateur blanc. À la fin ? Au début ?

l’heure et le train

Jusqu’en 1891, chaque ville de France avait sa propre heure calculée par rapport à la position du soleil à midi, la même pour tous les points situés sur le même demi-cercle passant par les pôles. C’est le temps solaire. C’est l’heure vraie.

Dans un même temps, selon les lieux, les heures sont différentes. Par exemple, entre le lever du soleil à Strasbourg et le lever du soleil à Brest, on pouvait avoir jusqu’à 50 minutes d’écart.

Le problème vint à se poser quand les chemins de fer prirent de l’importance. En 1891, les autorités instaurent donc l’heure légale, c’est-à -dire une heure uniforme sur tout le territoire français. C’est le temps civil, donné par toutes les horloges. Par la loi du 9 mars 1914, la France adhère au système des fuseaux horaires et adopte la division du jour en 24 heures. Cette loi restera appliquée jusqu’en 1978, date à laquelle la France, et de nombreux autres pays adoptent le système heure d’été/heure d’hiver, au départ pour des raisons économiques.

C’est l’heure légale.

> Heure d’été : avance de 2 heures sur l’heure légale (on avance sa pendule d’une heure)

> Heure d’hiver : avance d’une heure sur l’heure légale (on retarde sa pendule d’une heure)

Quelle est la différence entre le temps solaire et le temps civil ?

C’est un ingénieur montréalais d’origine écossaise, Sandford Fleming, qui voulant rationaliser la circulation des chemins de fer dans le monde, divise, en 1884, le globe terrestre en 24 parties égales, limitées par deux méridiens : les fuseaux horaires.